EL INDIO EN LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN. In memoria de Carlos Montemayor[1]

Los pueblos originarios del México actual no reciben el justo crédito de su participación en la vida cultural y política del país y en los movimientos históricos de gran envergadura. El “indio” es-también- el gran ausente en las novelas que hablan de la revolución mexicana; lo demostraré mediante algunos de los documentos literarios más prestigiados escritos por autores mestizos, para concluir con un mensaje del movimiento indígena más importante de nuestro presente: el Ejercito Zapatista de Liberación nacional.

- Arroyito revoltoso

¿qué te dijo aquel clavel?

- Dice que no ha muerto el jefe,

que Zapata ha de volver. [2]

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

A. Dessau[3] inicia acertadamente su libro sobre la novela de la revolución mexicana con un breve esbozo histórico-político. Seguiremos sus lineamientos para contextualizarla.

La Revolución –escribe Dessau-, antifeudal y antiimperialista en sus inicios, señaló el fin “de la paz porfiriana, de la prosperidad porfiriana”.[4] En ella participaron muy diversas capas sociales, en distinto grado conscientes de sus fines.

Madero y Carranza, por ejemplo, representaban la burguesía industrial, que trataba de establecer condiciones de libre competencia tanto contra el régimen de Porfirio Díaz como contra el capital extranjero. Pero los generales revolucionarios, que procedían en su mayoría de la pequeña burguesía de los estados del norte y se habían encumbrado por su capacidad militar, no habían logrado el ascenso a la nueva clase capitalista. Los ejércitos, finalmente, estaban constituidos principalmente por campesinos.

Cuando Victoriano Huerta arrebata la presidencia a Madero, asesinándolo, la lucha se aglutina contra el usurpador bajo el mando de Venustiano Carranza. Martín Luís Guzmán, autor de dos de las novelas de la revolución más afamadas, describe al carrancismo victorioso como “un intento de exterminio de los contrarios impulsado por resortes cleptomaníacos.”[5]

Nuevamente se desata la disputa violenta de los grupos que ambicionaban el poder y no toleraban que Carranza siguiera disponiendo del botín de la revolución y lo usara para premiar a su antojo a sus incondicionales. Temían, sin embargo, que, dejando crecer más a Villa y a Zapata, éstos les quitarían sus privilegios. “Por donde nos fue preciso - se incluye honestamente Guzmán - desarrollar una de las políticas más incongruentes (…): contribuir a que nuestros enemigos declarados -los carrancistas- vencieran a nuestros sostenedores oficiales - los villistas y zapatistas - (…).”[6]

Emiliano Zapata en su cuartel general en CuernavacaA partir de este momento, vendría la disgregación del movimiento revolucionario y con ella, “lo que los carrancistas anhelaban: campo libre a la lucha por el poder, posibilidad de convertir en nuevo caudillaje, disfrazado de reivindicaciones socializadoras, la revolución nacida contra el caudillaje de antes, aquel, a su vez, disfrazado de liberalismo económico y científico.”[7] Pero en el fondo - añade el autor-, “todo se reducía a la disputa, eterna entre mexicanos, de grupos plurales dispuestos a adueñarse del poder, que es singular.”[8]

Muerto finalmente Carranza por mano de los que ambicionaban su poder, la burguesía posrevolucionaria, guiada por Álvaro Obregón, apoyó a la clase obrera en su pugna contra el imperialismo y la vieja burguesía porfirista, pues la mayoría de los trabajadores prestaban sus servicios a compañías de capital extranjero. Pero al mismo tiempo, empezó a influir sobre las organizaciones populares, siguiendo los lineamientos del liberalismo.

Plutarco Elías Calles, pupilo y sucesor de Obregón, apoyó algunas demandas de la clase trabajadora para lograr un mercado interior adecuado a los intereses del capitalismo nacional; pero el ataque al latifundio fue meramente político y aunque se repartieron tierras, la reforma agraria favoreció el surgimiento de un nuevo género de cacique.

El régimen de Calles fomentó la educación popular y se enfrentó a la enorme influencia ideológica de la iglesia, luchando a la vez contra los monopolios en favor de una industria nacional del petróleo. Pero cuando los Estados Unidos de Norteamérica amenazaron con la guerra, Calles, debilitado por la rebelión de los cristeros, tuvo que ceder y prolongar por 50 años más las concesiones otorgadas por Obregón en el Tratado de Bucarelli.[9]

La capitulación de su régimen sangriento ante el capital extranjero, produjo un distanciamiento con la clase obrera que culminó con la fundación de un partido que pudiera representar los intereses de la burguesía contra las masas populares. “De esta mezcla –escribe E. Carballo- de autoritarismo (heredado de Juárez y Díaz) y democracia (copiada de otros países, ya que esta planta nunca ha florecido en nuestro país) surge el México de hoy”.[10]

Y es precisamente a causa de “las conciencias fragmentarias de los diversos grupos políticos”, que identifican sus propios méritos con los éxitos patrios y sus intereses y beneficios con los del país, que la “revolución hecha gobierno” empieza a decaer en un “sistema de demagogia, corrupción y terrorismo”. Entonces como ahora,

La gente se muere de hambre

porque de comer no encuentra,

y flaca como un alambre,

sale de su casa y entra.[11]

LA SOMBRA DEL CAUDILLO

Zapata. Litografía de Diego Rivera“La independencia - afirma Martín Guzmán - “la consumó la clase opresora y no la clase oprimida de la Nueva España. Los mexicanos tuvimos que edificar una patria antes de concebirla (…); es decir, antes de merecerla.”[12] Corresponderá a la revolución esta tarea inconclusa, y es en este período breve y tormentoso de nuestra historia en que “todos los presidentes se hacen a balazos”, que nuestros autores se desenvuelven.

Después del cruento y glorioso preámbulo escrito en 1870 por los republicanos independentistas Manuel Payno y Vicente Riva Palacio[13], estos escritores militantes nos permiten ver “la” revolución mexicana en sus diferentes momentos, desde la muerte del dictador Porfirio Díaz hasta el “resplandor” callista; y bajo enfoques diversos, a según del bando de pertenencia de los relatores.

Descuella, entre ellos, el testimonio lúcido e incisivo de M. L. Guzmán, que E. Carballo describe como “un hombre ganado por el sistema” y paradójicamente, “en el fondo de sí mismo, un iconoclasta, un disidente y un escritor de protesta”[14].

Si en El águila y la serpiente Guzmán relata, en forma ágil y cáustica, su encuentro con los grandes personajes de la revolución bajo el gobierno de Carranza, en La sombra del Caudillo[15] aborda con nombres ficticios la pugna por la sucesión entre Hilario Jiménez, delfín del Caudillo (Obregón) e Ignacio Aguirre. No en balde Calles se puso frenético cuando el libro apareció, y quiso prohibir su circulación, pues en él, Guzmán nos introduce a la práctica de las “concertacesiones”; la función de los “mangoneadores políticos” de las masas, “que explotan a las agrupaciones obreras y el nombre de los campesinos”; la selecta calidad de la policía mexicana, “siempre de parte del malhechor o ella misma el malhechor”; el acarreo de los indios de las haciendas, y finalmente el complot, la tortura y la traición.

La novela, siempre actual, culmina con el asesinado del General Aguirre (Serrano) y de sus “doce apóstoles”. Sólo Axkaná González, representante de la conciencia revolucionaria y único superviviente, es rescatado, casualmente, por “el extranjero del Packard”.

LA TROPA VIEJA Y LA REVOLUCIÓN MELANCÓLICA

Emiliano Zapata. Mural de Diego Rivera. Escuela de ChapingoSi Martín Guzmán nos muestra la revolución de los grandes personajes y los jefes poderosos, Francisco Urquizo, primero maderista y carrancista después, la relata desde el soldado raso, sin nombre, sin gloria y sin conciencia, frecuentemente reclutado por los federales a la fuerza o por castigo. A éste dirige Jacobo Otamendi -utópico intelectual que intenta unirse a los revolucionarios y es por ellos fusilado-, su cordial bienvenida: “Ora sí, compañero, ya eres soldado de veras, dejaste de ser recluta, así como antes también dejaste de ser libre. Te arrancaron como a mí, la libertad; te cerraron la boca, te secaron lo sesos y ahora te embadurnaron el corazón también. Te atontaron a golpes y a mentadas; te castraron y ya estás listo, ya eres un soldado: ya puedes matar gente y defender a los tiranos” [16].

En cuanto a Gregorio López y Fuentes, no irradia “el entusiasmo de la revolución, sino su tristeza.”[17] Tampoco sus héroes son los poderosos, los que se aprovechan del desamparo del pueblo, sujeto a la masacre y a la depredación. Para él, la revolución no ha sido más que “una matanza de gentes, sin provecho alguno; una explosión de odios acumulados y vuelta otra vez a lo mismo de antes.”[18]

Desencantado y melancólico, este autor consigna lo absurdo de una guerra fratricida que enfrentaba, enarbolando la misma bandera, “los pobres desamparados y hambrientos de los campos, contra otros pobre también desamparados y hambrientos, pero apergollados por una disciplina militar: la misma necesidad teníamos todos de justicia y en la desesperación de unos y de otros, peleábamos hasta matarnos, con toda nuestra alma, para acabar de una vez no con los opresores de arriba, sino con nosotros mismos; acabar una vida que nunca había de ser mejor (…).”[19]

En una sola noche de campamento, López y Fuentes hace desfilar los soldados de la revolución y los escuálidos federales vencidos de V. Huerta: “la masa que no necesita nombres”, “todos distintos y todos iguales”. Enumera también “las causas que tuvieron todos y cada uno para entrar a la revolución” y los episodios guerreros, “quién sabe en apoyo de qué bando”. No nos extraña, al final, que “el subteniente” mate al “coronel” desleal e insensible en defensa de sus soldados, tirando después su arma al río.

EL “INDIO” EN LA REVOLUCIÓN

El mísero héroe que recorre con su presencia de sombra el Campamento, - héroe sin nombre, como todos sus personajes -, es “el guía”, que los revolucionarios hacen correr por delante, hostigándolo con sus caballos y reventándole los talones y los pulmones. López y Fuentes nos lo presenta como “un hombre sentado en tierra. Completamente solo. Sin buscar ni recibir fraternidad de nadie. Tiene la cabeza inclinada sobre el pecho. (…) La indumentaria de manta da al individuo el aspecto de un trapo caído al suelo (…). Es un indio.”[20]

Después de su muerte, “el guía tiene a un lado todos sus bienes terrenales: sus huaraches, el sombrero y el morral. Y es sólo entonces que “el cabecilla” destituido adquiere ”una concepción nueva: el indio es también un ser humano…”[21]

El indio es el gran ausente de la novela de la revolución; excepto, quizás, en Tomochick, a cuyos habitantes Heriberto Frías niega sin embargo tal condición. A pesar de su gran contribución en vidas, hambre y sufrimiento, el indio es inexistente como sujeto de nuestra historia o emerge como el perdedor, el ser inferior, inculto y diabólico. Nos baste con ver el despectivo comentario de Rafael F. Muñoz sobre la revolución zapatista:

- Búscate lo que digan de la Revolución, Alvarito.

- Emiliano Zapata ataca Cuernavaca.

- Otra cosa.[22]

Para Martín Guzmán, tan profundamente anticarrancista como visceralmente antizapatista, para él como para la burguesía al poder, Zapata era “el apóstol de la barbarie hecha idea”. Obregón rehusaba tratar con “las chusmas de Zapata”, y con la llegada de los delegados de Zapata y sus lugartenientes, “la pobreza moral y cultural del ambiente convencionista creció de punto.”[23] Al visitar el cuartel general de los zapatistas en Palacio, Guzmán encuentra aquel sitio “en verdad abominable”. “Sin lugar a duda, - afirma - acabábamos de caer en un mundo distinto al nuestro”. Sin embargo se asombra al escuchar “a nuestras espaldas, el tla-tla de los huaraches de dos zapatistas (…). Era un rumor dulce y humilde (…). Todo lo veían muy juntos, sin hablar, descubiertas las cabezas, de cabellera gruesa y apelmazada, humildemente cogido con ambas manos el sombrero de palma.”[24]

En “la Convención”[25], Axkaná, de nombre indígena y rasgos criollos, se enternece “aunque sin saber por qué, conmovido por aquella asamblea política de un millar de hombres cuyas carnes se cubrían apenas con ropas de manta, (…) la manera como las grandes ruedas de los sombreros de palma se agitaban en el extremo de algunos brazos, y (…) el aplaudir de las manos oscuras; (…) ésta es la aspiración que los políticos explotan y traicionan.”[26] Tampoco sabe porqué, al ver los acarreados de don Catarino, nuevo rico y gobernador, su “sentimiento de ternura iba convirtiéndosele en sentimiento de piedad.”[27]

Como Axkaná, el autor se siente dividido entre dos mundos: “la gente decente” y “la gente humilde”. Entre él y la ideología del auditorio de pies descalzos de la Convención, “los hombres de camisa y calzón”, “de manta y huarache”, hay “abismos, abismos de tiempo, de clase, de cultura”.[28]

¡Claro! La lucha de los zapatistas era otra, ajena a la revolución burguesa. Era la lucha por la tierra, “la que fue de nuestros abuelitos, y que dedos de patas de piedra que machacan nos han arrebatado”.[29] Los zapatistas eran “los subordinados que luchan (…) aquellos que luchan por un mando verdadero y no vanamente otorgan su palabra ni hacen a un lado su recta forma de vida. “[30]

Sólo López y Fuentes clama, como profeta en el desierto: “La revolución se está haciendo con sangre de indio…(pero) todos los beneficios que pregona no parecen comprender al indígena, que sigue siendo el mulo de la llamada gente de razón. Llegamos a una parte donde escasean los forrajes y lo primero que se nos ocurre es obligar al indio a traernos en sus lomos la pastura. Necesitamos correos que crucen los peligros de un campo enemigo, y ahí está el indio (…). Queremos guías y echamos mano de los indios. Hay que atacar, y ¡echamos por delante los indios! (...) ¿vamos a esperar el triunfo para decirle al indio que se trata de reivindicarlo?[31].

EL DOBLE DISCURSO DE LA REVOLUCIÓN TRIUNFANTE

Mientras Mariano Azuela[32] se limita a las expresiones groseras y deformes del lenguaje popular, a sus aspectos más vulgares y superficiales, el vasconcelista Mauricio Magdaleno retoma el lenguaje del pueblo sin tener que traducirlo al castellano ejemplar ni aporrearlo, para simular que el indio no es más que un campesino inculto y analfabeta. Con su estilo fluido e incisivo, con el uso constante de los diminutivos - sumiso recuerdo del reverencial antiguo -, con sus pasajes oníricos y delirantes, logra penetrar en el alma dolida y sencilla del indio: “¡Imaginaciones que se encienden en las almas primitivas del desierto, cuentos de alucinados que nada esperan y que se embriagan del espejismo de las calcáreas planicies del cacto, el salitre y el pedernal!”.[33] Concluimos con él las referencias a la imagen del indio en la novela de la revolución mexicana.

Magdaleno ubica su novela en un pueblito otomí[34] del Estado de Hidalgo, en la época de Calles: San Andrés de la Cal. “Cincuenta o cien jacales en una planicie calva y alba de salitre y cal, paredes de adobe rindiéndose al tiempo y a la miseria y techos de tejamanil que doblaban como campanas al menor viento, amenazando derrumbe. Y el resto covachas de piedra, como cercas, de paredes naturales de cactos y de techumbres de hojalatas recogidas del muladar”[35]; mientras, “en el humo de las fogatas vibra la fábula y las almas se transen del misterio de la tierra.”[36]

A la llegada de los conquistadores, ”los otomíes eran unos hombrecillos chaparros y dulces que acogieron al español casi con beneplácito, mirando en él la salvación de la dura férula del azteca vecino. La violencia vino después, cuando hubo que despojar a las indiadas de sus tierras y marcar los lomos de hombres y niños con el fierro del propietario, como se marcan las grupas de las bestias”.[37]

Los frailes que los acompañaban se maravillaban de esta “gente de natural muy blando”, que hablaban “cantando casi”; pero pronto, a los evangelizadores descalzos sucedieron “los obesos administradores de conventos”. “Competían encarnizadamente religiosos y seglares en esquilmar al nativo”, y los otomíes laboriosos se vieron sujetos a “las primicias para Dios y las gabelas para el amo”. Entonces “la servidumbre secular ajoba de misterio las palabras y la voz se torna susurro y sumisión al destino inexorable”.[38]

Las feraces tierras de los otomíes quedaron en manos del encomendado don Gonzalo Fuentes, tenebroso y cruel, que asesinó, celoso, a su propia hija sobre una `piedra que aún conserva la huella de su sangre; desde entonces, jamás volvió a dar cosecha regular la región; sólo “la Brisa”, la finca del conquistador, como un oasis en el desierto, arrebataba, ubérrima, hasta las lluvias.

“La piedra florecerá cuando el indio deje de sufrir”, dijo una vez un alzado. Mientras tanto el otomí -“Ojos que han agotado el llanto”, “Caras cobrizas, color de rastrojo seco, en las que el dolor no llega nunca a estallar en gesto, ni siquiera en rictus”[39]-, sigue trabajando su terrón maldito y propiciando inútilmente la lluvia con amuletos envueltos en listones rojos de papel de china, pues “se maldice el destino, mas no se abandona jamás la tierra”.[40]

“Tierra tétrica, tierra de ceniza y cal, tierra de eras despintadas que vomitan el salitre, tierra blanca, fina, enjoyada de pedernal y comida de erosión, (…) tierra y cuevas de adobe, tierra y delirio”.[41] Y la voz “repite la monótona naturalidad de un paisaje sin fronteras y que por lo mismo es ajeno a la noción del tiempo y el espacio.”[42]

Viene la independencia, pero la suerte no cambia para el otomí. El hacendado, heredero de aquel Gonzalo Fuentes que había sembrado la región de desolación, “destrozando cabezas de indios y preñando vientres de indias”, los pone a trabajar en el proyecto de una presa “sin paga de ninguna clase y nada más por el rancho y un poco de refino”, y con una pena no menor de treinta azotes para quien escapara. ”Ni una sola queja, ni una sola voz (…). Allá, muy hondo, la esperanza y el miedo, más grande que la esperanza”.[43]

Al no arriesgarse a enfrentar al poderoso, los pobladores de San Andrés de la Cal y los de San Felipe Tepetate, igualmente vejados y miserables, descargan entre ellos mismos la rabia y el ominoso dolor por tanto tiempo acumulados. Pero “en la ferocidad del otomí había un mundo de injusticia que estallaba”.[44]

Luego Porfirio Díaz acaba con la Reforma. “¡Ay, tiempos de la gloriosa dictadura!”. “Falta religión y sobran indios en México”. “Si hubiéramos hecho con los indios lo que los Estados Unidos no estaríamos como estamos!”.”La desgracia de México lo son sus tres o cuatro millones de indios”. Y los indios, “entrampados de fe y de sacrificio”, se mataban entre sí y no osaban levantar los ojos frente al amo, “sabiendo que la divinidad estaba a su lado”[45]. ”Diosito nos ayude…”; “Diosito nos tenga de su santa mano…”; “Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, Diosito…”.

La presa queda inconclusa cuando llegan los revolucionarios. Unos decían que eran carrancistas, otros villistas, otros más zapatistas y pelaecistas, y en tamaña confusión los otomíes, “hordas acostumbradas a la exacción”, no sabían a que santo encomendarse. Pero les dio gusto cuando los revolucionarios, al grito de “Muera don Porfirio! Mueran los científicos! Mueran los ricos!”, quemaron la hacienda y descuartizaron al amo.

Imagen de la 1ª “intergaláctica”.

”Al día siguiente todo estaba lo mismo que antes. El nuevo gobierno ni se metía con “La Brisa”, ni con las congregaciones religiosas, ni con las familias acomodadas, ni con las autoridades rapaces, ni con los indios del Río Prieto. (…) Se podría creer que don Porfirio gobernaba aún y todo lo ocurrido había sido un sueño molesto.” [46] “Mucha mano dura, garantías al capital (…) y poner a trabajar a los malditos indios trece horas diarias!” “Mire que arrebatarles las tierras a sus legítimos dueños y entregarlas a esta manada de desgraciados… Lo que viene es el bolcheviquismo…(…) el castigo del cielo…el Apocalipsis…,”.[47]

Mientras tanto, la leva vaciaba los ranchos. “Las indiadas eran rápidamente convertidas para tropa, y las covachas se quedaban temblando de odio y de amargura, y el hambre crecía porque nadie barbechaba las sementeras”[48].

Algunos siguieron el grito de esperanza de Cavazos: “Vengo a traerles de comer, indios amolados!”. Al capturarlos, los “hijos de familia” eran incorporados al ejercito, pero a los indios, “les manda usted cortar las orejas y me fusila luego a cinco o seis, para escarmiento. Y no se le olvide decir en el parte que nuestras armas se cubrieron de gloria y que fueron sentenciados a la última pena los cabecillas indios del Río Prieto.”[49]

“El tiempo mustió la ingenua fe de los rancheros” y el recuerdo de Cavazos, el alzado de Ixmiquilpan, “se perdió en una tolvanera de desencanto.”[50] Pero la esperanza se enciende nuevamente en el corazón de los habitantes de San Andrés de la Cal con la visita de Saturnino Herrera, el Coyotito, criado por las mujeres del pueblo a la muerte de su madre. “Nos lo mandó San Andrés; ¡Pobrecito! Es el que va a remediar la suerte de los indios”, dirían, sonriendo por primera vez en tanto tiempo, cuando lo llevaron a bautizar. “Se le ve que va a ser vivo - decía el fraile - Mire usted qué luz en los ojos. No es un indito común y corriente, éste ya tiene sangre de blancos.”[51]

El niño es instruido por Lugarda, “la madre de todos los tlacuaches”, como solían llamarse los habitantes del pueblo. “A los señores nunca se les dice nada, ¿Entiendes? Y mucho menos lo que se habla entre los tlacuaches. Ni ellos te entenderían ni tú a ellos. Se les ventea la intención, se les oye y se calla uno el hocico. Los cristianos blancos nunca han admitido que un indio diga nada. Cuando lo buscan a uno nunca es para bien. ¿Que para dónde vas? Pues voy para allá, señor amo, y en la primera loma das vuelta y jalas por el lado contrario. ¿Que si sabes esto o aquello? Pues no, señor amo; los indios no sabemos nada. ¿Que así o asado? Como su buena merced diga.”[52]

Un día llega al pueblo el señor Gobernador y ofrece dar estudios a un niño del pueblo; y el Coyotito es enviado a la ciudad. “¡Nos lo roban! ¡Allá le cambiarán el alma y lo volverán como todos los de fuera!”

Ahora, Saturnino –el Coyotito- viene a construir una presa, a repartir la tierra, ¡a distribuir las cosechas! Y los indios vienen enrolados en la “Confederación política de Hidalgo” y acarreados en apoyo a “su“ candidato.

-¿Porque vienen otra vez los indios, papá?

- Por que los traen los líderes.

- ¿Y a qué los traen?

- A utilizarlos para sus planes, Uno quiere ser gobernador.

- Y ¿qué hacen los indios, papá?

- Son malos. Fingen obediencia (¿los ves, muy mansitos, sentaditos en la banqueta?), y cuando te vuelves, te hieren por la espalda.

-¿Dónde viven, ? ¿En las cuevas?

- Si, y en los jacales, lejos, en el monte.[53]

Y los señores elegantes, de balcón a balcón, hacen chistes a costilla de los manifestantes:

-¡Te presento al nieto de Netzahualcoyotl, hermano!

- Aquí tienes al cuñado de Moctezuma, que estrena los calzones que le regaló Cortés!”[54]

Mientras tanto, el lider mestizo fanfarronea una raza a la que ya no pertenece: ”Nosotros los indios…Los que llevamos sangre indígena…Los hijos del pueblo…”[55]

Pero una vez elegido como gobernador, “el inmaculado revolucionario, el hombre puro, nuestro guía”, envía a “la Brisa” un administrador que nada envidia al capataz de vieja estampa. “Ayer con el amo porfirista, ahora con la revolución, mañana con lo que fuera, el día en que las indiadas se negasen a trabajar en la finca, les escarmentaría con un castigo ejemplar, y cuando de plano se hiciese imposible su explotación, les pagaría con pulque y mezcal.”[56] Fiel a esta política, el administrador inicia la reconstrucción de la hacienda.

“Va a haber muchas presas, muchas tierras para todos y buenas cosechitas”;[57] y se sacrificaban confiados los indios, por levantar algo que iba a ser de todos. Cada quien debía matarse tratando de arrancar a la cal una sementera y además trabajar las labores de “la Brisa”. Pasa el tiempo, crece la hambruna, y los indios empiezan a rezongar: “El Coyotito no nos dijo que se nos amenazaría si cosechábamos nuestras tierritas…”.

Cuando el flamante gobernador vuelve a revisar sus propiedades, “sus gentes”, aprovechan la visita:

- Tú nos dijiste, Coyotito…

- Las cosechas de “la Brisa”, Coyotito. Por nosotros se levantaron…

- Las tierritas de la vega, Coyotito…

- La presita, Coyotito…

-¡Quítanos a este don Felipe Rendón! Mandó colgar a tres, no más porque ya no aguantaron y se llevaron unos cuarterones de las trojes!

- Coyotito, ten piedad de nosotros.

“No es posible tratar con los indios, no entienden más que por la fuerza”, sentencia don Melquiades, el cantinero. “No tienen derecho a creerse dueños de lo que nada les ha costado!”, exclama Matilde Fuentes, heredera del hacendado y legítima esposa de Saturnino Herrera. Y el Coyotito se retira con fastidio de la multitud llorosa. “Diosito, por qué nos diste un animal dañino por hijo!”. “Por hijo no. Ése trae sangre de otra gente.”

“Lo que esperábamos no era cierto. Nosotros tenemos la culpa”, suspira tristemente don Bonifacio, el tata del pueblo. “Ahora ya sabemos que van a acabar con toditos nosotros, que no se nos dará nada, como no sea un mezquite para dar vuelta colgados, si no aguantamos…”, añade Nieves, el brujo.

“Noche adentro la desesperación y la fiebre hacía presumir coloquios de muertos, aconsejando no deponer el odio.” [58] Y cuando, en vez de repartir lo prometido, se llevan las cosechas para Pachuca, los dos pueblos reñidos, finalmente solidarios, acaban con el administrador y cargan con los bultos de maíz y de frijol.

Pero tampoco ahora dilata en llegar el castigo: trece principales son ahorcados y el pueblo incendiado. El cantinero don Melquiades, máximo representante oficial en el pueblo y hábil manipulador, encuentra entonces su oportunidad para seguir con “la revolución social que magníficamente encarnaba Saturnino Herrera, el idealista, el incorruptible, el padre de los pobres”. “Lo que necesitamos es incorporar el indio a la civilización”. “Por cada cueva de curas, dos escuelas”. “Escuelas para el indio, guerra a muerte al cura, al latifundista y al alcohol, los tres azotes de México, como dijo mi general Calles”.[59] Y don Melquíades trae un maestro para los indios y contrata mestizos y criollos para trabajar con los tractores.

El pueblo crece, y los otomíes se encuentran desplazados hasta como peones, pues los recién llegados, por su misma condición de privilegiados del campesinaje, menosprecian a los indios y prohíben a sus crías de revolverse con los de ellos. Don Melquíades decide renombrar al pueblo: se llamará “Villa Herrera”, como su benefactor; y para desagraviar a los habitantes, Saturnino ofrece educar a un niño -uno sólo - en la ciudad. El elegido es Benito, nieto de Bonifacio, el tata ahorcado; y mientras el pequeño es arrebatado a su pueblo, la hermana pare en un jacal al hijo ilegítimo del Coyotito, última burla que reproduce el ciclo vergonzoso del mestizaje.

Ante esta interminable historia de vejación y miseria se pregunta el maestro, con triste impotencia: “¿No había, pues, esperanza de que las indiadas fueran, un día, dueñas de su destino?”

POSTDATA

“Indio” es el término con el que los conquistadores españoles, que pretendían llegar a la península índica por el poniente, designaron a la población originaria de América. Con tal connotación, la palabra “indio”, como señala Carlos Montemayor, no apareció en los diccionarios hasta el 1600, acompañada de la opinión europea sobre estos pueblos: bárbaro, cruel, grosero, inhumano, aborigen, antropófago, natural y salvaje.[60]

Esta voz, genérica y estigmatizante, pretende pues uniformar a los grupos humanos que habitaban –y habitan- el continente americano antes de su conquista por las naciones europeas, y que se encontraban en realidad en muy diferentes niveles de evolución económica y social. Al designar indistintamente al conjunto de la población colonizada, el concepto de indio, al igual que el de indígena, implica la negación de una identidad particular y establece un común denominador que evade su diversidad histórica.

Las novelas de la revolución que hemos mencionado, han sido escritas por autores mestizos. Su actitud hacia la población indígena va del repudio –como en Guzmán- a la lástima, como en Fuentes y Magdaleno. Este último, que describe las relaciones usuales del Estado post-revolucionario con sus pueblos originarios, es el único que llama al personaje principal de su novela por su antigua denominación.

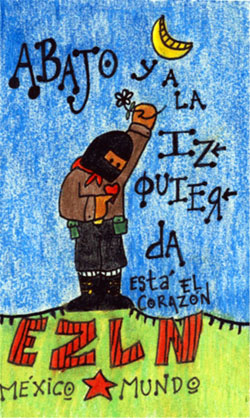

Es a partir del levantamiento de los pueblos mayas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que el indio asume el rol protagónico que le corresponde. Quinientos años después de la conquista, los indios de México encabezan un movimiento político que, aunque poco extenso, llena de asombro a los países del primer mundo.

Un siglo después de “la revolución inconclusa”, declaran los zapatistas mayas:

Hermanos y hermanas.

No es nuestra la casa del dolor y la miseria. Así nos la ha pintado el que nos roba y engaña.

No es nuestra la tierra de la muerte y la angustia.

No es nuestro el camino de la guerra.

No es nuestra la traición ni tiene cabida en nuestro paso el olvido.

No son nuestros el suelo vacío y el hueco cielo.

(…)

Nuestro es el suelo que se llena en y con las manos nuestras, nuestro el cielo pleno y los corazones que lo vuelan.

(…)

No es nuestra la mirada que se agacha, ni nuestra la cabeza baja.

No es nuestro el brazo que destruye ni el poder que rinde y avasalla.

Nuestro es el sitio del respeto.

Nuestra la ropa del que trabaja.

Nuestra la mano que ayuda y que justicia demanda.

Nuestro es el brazo que construye y que al otro abraza.

(…)

Nuestra es la resistencia que la muerte aguanta y que pare la luz en el lucero de la mañana.

Somos nosotros la pretérita raíz de la Patria, el presente de su digna lucha, y de su mañana el sueño de ser mejores.

(…)

Gobiernos distintos han apadrinado las guerras que hemos padecido por siglos. (…)

Nuestros hombres y mujeres tienen en la piel de su historia heridas de todas las armas, y nuestras carnes conocen todas las cárceles.

(…)

Pero resistimos.

Hemos resistido la muerte.

Hemos resistido el olvido.

Siguen con nosotros la palabra y la esperanza.

Sigue Zapata hablando en nuestros pasos.

Sigue la luz naciendo.

Seguimos…[61]

B I B L I O G R A F I A

Azuela, Mariano, LOS DE ABAJO, FCE, México 1989, 29ª reimpresión.

Carballo, Emilio., PROTAGONISTAS DE LA LITERATURA MEXICANA, Lecturas mexicanas, segunda serie, SEP, México 1986.

Dessau, Adalbert, LA NOVELA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, FCE, México 1986, 3ª reimpresión.

Frias, Heriberto, TOMOCHIC, en “La novela realista”, Promexa, México 1992.

Giménez, C. H. de, ASÍ CANTABAN LA REVOLUCIÓN, Grijalbo, México 1990.

Guzmán, Martín Luís, LA SOMBRA DEL CAUDILLO, Compañía General de Ediciones, México 1968, 11ª edición.

Guzmán, Martín Luis, EL AGUILA Y LA SERPIENTE, Porrua, México 1995.

León-Portilla, Miguel, LOS MANIFIESTOS EN NÁHUATL DE EMILIANO ZAPATA, Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca 1996.

López y Fuentes, Gregorio, CAMPAMENTO, en “La novela de la revolución mexicana”, tomo II, Aguilar, México 1967.

Magdaleno, Mauricio, RESPLANDOR, en “La novela de la revolución mexicana”, tomo II, Aguilar, México 1967.

Manuel Payno y Vicente Riva Palacio, EL LIBRO ROJO, Conaculta, México1989.

Muñoz, Rafael F., EL CAÑON SE VA PARA BACHIMBA, en “La novela de la revolución mexicana”, tomo II, ed. Aguilar, México 1967.

Pierri, Ettore., VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE EMILIANO ZAPATA, Editores Mexicanos Unidos, México 1996.

Urquizo, Francisco L., LA TROPA VIEJA, Populibros “La prensa”, México 1955.

[1] Escribí este ensayo para uno de los seminarios que el escritor Carlos Montemayor dio en 1998, en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) de Cuernavaca. En ocasión de su reciente fallecimiento, lo envío como un testimonio de lo mucho que aprendimos y lo mucho que le debemos.

[2] Pierri, E., Vida, pasión y muerte de Emiliano Zapata, Editores Mexicanos Unidos, México 1996, p. 13.

[3] Dessau, A. La novela de la revolución mexicana, FCE, México 1986.

[4] Dessau se refiere, por supuesto, a la prosperidad de las clases acomodadas, pues el resto del país vivía en la miseria y en la opresión.

[5] Guzmán, M. L., El águila y la serpiente, Porrúa, México 1995, p. 286.

[6] Ibidem, p. 408.

[7] Ibidem, p. 407.

[8] Ibidem, p. 96.

[9] La Constitución de 1917 perjudicaba los intereses estadounidenses, y cuando el presidente Carranza decretó el control del Estado mexicano sobre su petróleo, el Secretario de Estado norteamericano le prohibió de emitir ningún decreto sin la aprobación de su gobierno, apoyando esta petición con seis barcos de guerra cerca de la costa de Tampico. Asesinado Carranza, Estados Unidos condicionó el reconocimiento de su sucesor, Álvaro Obregón, al establecimiento de un tratado que los indemnizara por las propiedades agrícolas expropiadas –algunas de ellas superiores a 1.755 hectáreas- y garantizara las concesiones adquiridas para la libre explotación del petróleo. El gobierno mexicano se obligaría, además, a reanudar el pago de la deuda externa suspendida por Carranza y a compensar a los extranjeros por los daños sufridos durante la lucha revolucionaria. La “Convención Especial de Reclamaciones”, firmada por Obregón en 1923, es mejor conocida como “Tratado de Bucareli”.

[10] Carballo, E., Protagonistas de la literatura mexicana, SEP: Lecturas mexicanas, 2ª serie. México 1986, p. 75.

[11] Giménez, C. H. de, Así cantaban la revolución, Grijalbo, México 1990, p. 176.

[12] Carballo, E., Protagonistas de la literatura mexicana, op. cit., p. 85.

[13] Páyno, Manuel , y Vicente Riva Palacio, El libro Rojo, CONACULTA, México 1989.

[14] Carballo, E., Protagonistas de la literatura mexicana, op. cit., p. 119.

[15] Guzmán, L. M., La sombra del caudillo, Compañía General de Ediciones, México 1968.

[16] Urquizo, F. L., la tropa vieja, Populibros La prensa, México 1955, p. 64.

[17]Guzmán, M. L., El águila y la serpiente, op. cit., p. 164.

[18] López y Fuentes, G., Campamento, en La novela de la revolución mexicana, tomo II, Aguilar, México 1967, p. 196.

[19] Ibidem, p. 150.

[20] Ibidem, p. 200.

[22] Muñoz, R. F., Se llevaron el cañón para Bachimba, p. 788.

[23] Guzmán, M.L., El águila y la serpiente, op. cit., p. 327.

[24] Ibidem, p. 396.

[25] Se refiere a la Convención de Aguas Calientes de 1914, en la que se sentaron las bases de la nueva constitución. En ella jugó un papel determinante la comisión enviada por Emiliano Zapata para incluir los acuerdos del Plan de Ayala.

[26] Guzmán, M.L., La sombra del caudillo, op. cit., , p. 90-91.

[27] Ibidem, p. 95

[28] Ibidem, p. 101.

[29] León-Portilla, M., Los manifiestos en náhuatl de EmilianoZzapata, Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca 1996, p. 95

[30] Ibidem, p. 93.

[31] López y Fuentes, G., Campamento, op. cit., p. 201-202.

[32] Azuela, M., Los de abajo, FCE, México 1989.

[33] Magdaleno, M., Resplandor, en “La novela de la revolución mexicana”, tomo II, ed. Aguilar, México 1967, p. 1022.

[34] El pueblo otomí o ñañu es uno de los más antiguos de Mesoamérica; habla, como los mixtecos, una lengua tonal.

[35] Ibidem, p.882.

[36] Ibidem, p.874.

[37] Ibidem, p. 879.

[38] Ibidem, p. 866.

[39] Ibidm, p. 865.

[40] Ibidem, p. 868.

[41] Ibidem, p. 863.

[42] Ibidem, p. 866.

[43] Ibidem, p. 899.

[44] Ibidem, p. 871.

[45] Ibidem, p. 891.

[46] Ibidem, p. 900.

[47] Ibidem, p. 884.

[48] Ibidem, p. 901.

[49] Ibidem, p. 873.

[50] Ibidem p. 874.

[51] Ibidem, p. 911.

[52] Ibidem, p. 914.

[53] Ibidem, p. 959.

[54] Ibidem, p. 951.

[55] Ibidem, p. 939.

[56] Ibidem, p. 370.

[57] Ibidem, p. 944.

[58] ïbidem, p. 990.

[59] Ibidem, p.922.

[60] Cfr. “¿Realmente había indios en América?”, de Carlos Montemayor, revista Tiempo, tomo II, Época III, n.º 20, septiembre 2000.

[61] V declaración de la selva lacandona, “La Jornada”, 21 de julio de 1998.